压力性损伤,被称为临床护理三大并发症之一中的“沉默杀手”,不仅给患者带来巨大痛苦、延长住院时间、增加经济负担、严重阻碍康复进程,同时也为护理人员带来额外工作负担与管理压力。作为国家卫生健康委员会纳入的护理敏感质量指标,压力性损伤管理是提升整体护理质量、保障患者安全的核心战场,也是减轻护理团队负荷的关键环节。

01 患者信息分散难统一

患者入院评估、科室间转运、交接班、日常查房...每个环节都可能产生关键的皮肤状况信息或风险预警。然而,这些信息往往散落在不同的纸质记录、不同班次的口头交接、甚至不同科室的系统中,无法实时、完整、结构化地汇聚。

02 风险评估靠经验,差异化明显

评估结果高度依赖评估者的经验。不同班次、不同人员对标准的理解或执行可能存在细微差异,导致风险评估的一致性、及时性和准确性难以保障。谁在什么时间评估了什么?结果变化趋势如何?缺乏清晰透明的记录链。

压力性损伤发生率、患病率等数据统计汇总费力,过程耗时且易出错,数据呈现滞后,无法为动态风险管控提供即时洞察。管理者难以快速定位问题高发科室、高风险人群或特定干预措施的短板,管理决策滞后,多处于“事后补救”而非“事前精准预防”的被动状态。

04 防控资源有限,分配不精准

传统模式下,高危患者的识别和资源分配高度依赖护士长或资深护士的经验判断,缺乏基于实时、动态风险评估数据的科学支撑;压力性损伤患者是否需要会诊难以抉择,没有科学严谨的审核机制。可能导致资源分配不合理,无法实现资源的最优化配置和精准防控。

当发生压力性损伤事件时,进行根因分析(RCA)和质量追溯需要完整、高效地还原事件发生全过程的详细记录、措施执行情况及相关评估数据。缺乏清晰、完整的证据信息,使得质量改进工作事倍功半,难以精准定位系统性问题。

压力性损伤精细化管理系统实现了对院外带入、院内发生及难免性损伤三大类型的全域覆盖与差异化管理。

01 差异化流程管理

院外带入——确保患者信息完整、连续

院外带入压力性损伤风险根源在于伤口源于家庭、养老院或他院转诊时存在的基线信息残缺、护理方案脱节等。管理失效易因入院评估遗漏或记录失真引发伤口恶化责任归属争议,加剧医患纠纷风险。

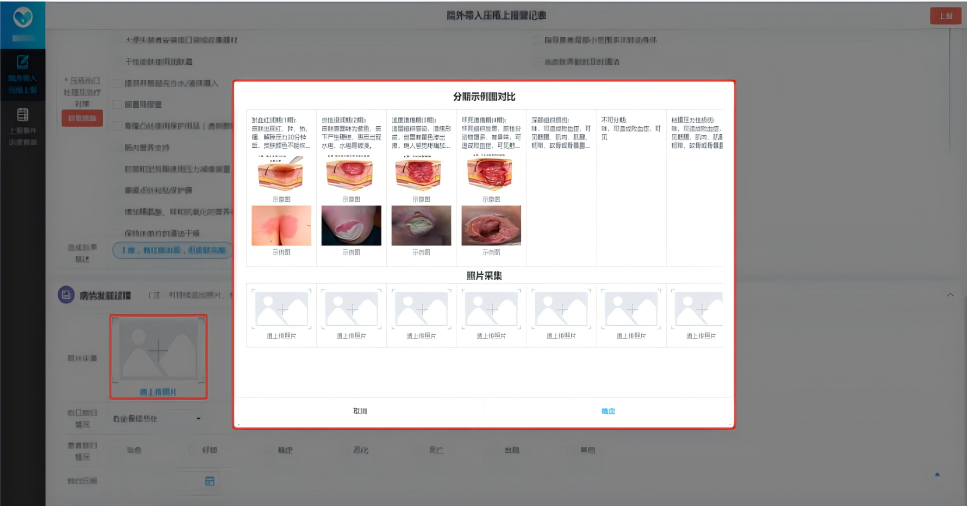

系统通过结构化建档功能录入伤口分期、图片资料、既往护理措施以建立完整基线档案,并通过自动关联院内护理计划的跨场景衔接机制,确保干预措施的延续性。

院内发生——加强风险数据监测

院内发生压力性损伤风险源于患者治疗期间,与护理操作规范性、风险预警机制有效性强关联。若管理失效未能实时捕捉早期指征,压力性损伤将快速进展为深度溃疡,直接暴露护理质量漏洞。

对此系统通过监测预警机制,对接不良事件与护理病历等数据抓取压力性损伤风险数据,并通过全流程溯源管理,从发生定位、分级上报到归因分析形成责任明晰的质量改进证据链。

难免性损伤——执行多级审核

区别于院内/院外压力性损伤的责任归属导向,难免性损伤需通过预判机制与合规流程,平衡医疗风险与护理伦理。

系统通过对接营养评估、活动能力等数据,自动识别符合难免性条件患者,执行“护士评估→学组复核→专家确认”多级审核,全程记录护理措施执行证据。

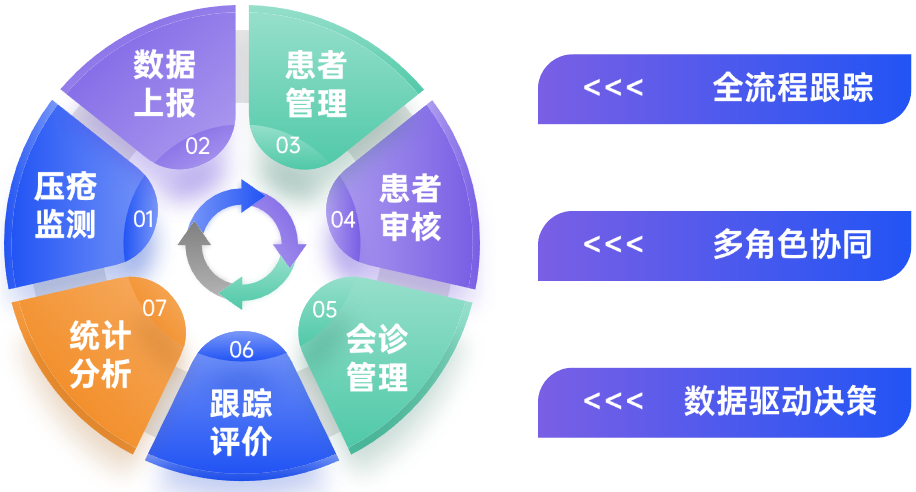

打破上报即终点的旧模式,构建“监测 - 上报 - 审核 - 会诊 - 跟踪 - 评价”全流程闭环,为压力性损伤患者构建安全、规范的管理机制,持续提升护理质量。

03 数据融合创新

对接不良事件系统、结构化电子病历等多源数据,实现压力性损伤患者信息“一键抓取、自动同步”。

01 压力性损伤监测:风险前置,智能捕捉

打破传统被动发现模式,深度对接不良事件与结构化护理病历系统,借助智能算法抓取压力性损伤风险数据,覆盖压力性损伤与难免性损伤,并支持一键转报,让护理人员快速锁定风险点,为后续干预争取黄金时间,从源头筑牢压力性损伤防控第一道防线。

02 数据上报:全域覆盖,规范流程

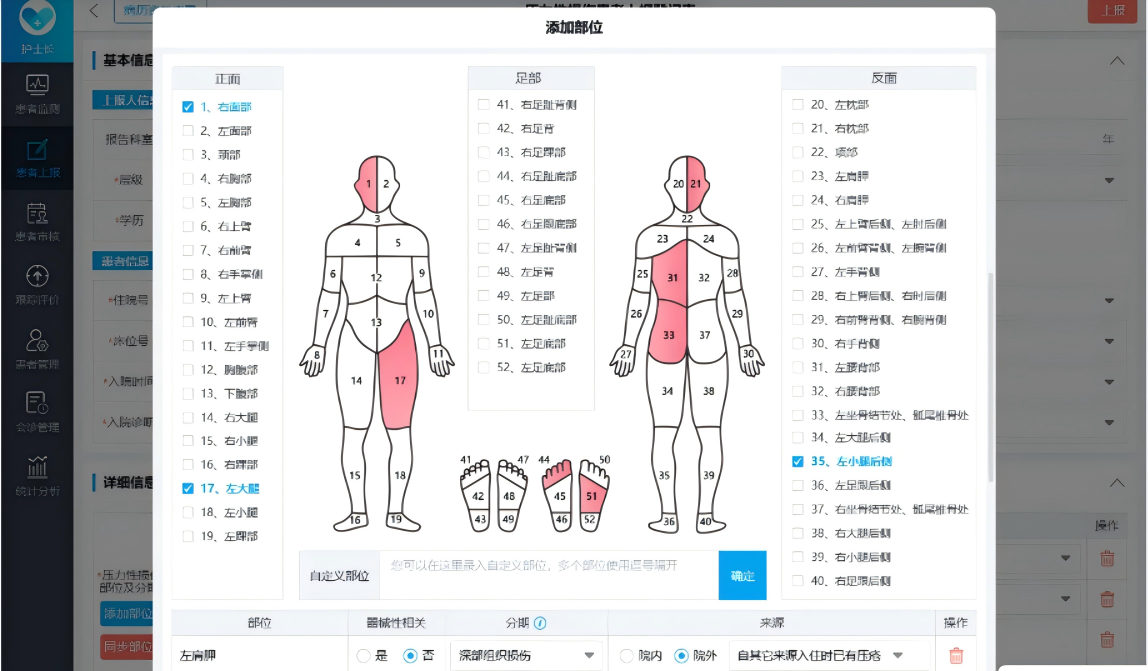

聚焦压力性损伤全场景管理需求,打通院外带入、院内发生、难免性损伤上报通道。基于临床护理路径与压力性损伤管理规范,设计标准化上报模板,明确损伤分期、发生场景、风险因素等核心要素,引导护理人员规范采集数据。

03 患者管理:动态追踪,精准干预

以患者为中心构建动态管理视图,护理人员可实时查看上报患者的完整信息,涵盖压力性损伤部位、分期、转归状态等核心数据。支持根据患者病情变化,对压力性损伤部位评估、分期判定进行实时调整,同步关联护理措施,护理团队可精准把握患者压力性损伤进展,及时优化干预方案,确保护理措施与病情变化同频。

04 措施维护:多源同步,精准分类

护理措施维护是压力性损伤精细化管理系统的关键功能。可从结构化护理病历同步压力性损伤措施,区分适用对象与科室,自动去重,为压力性损伤护理提供标准化、个性化指引,助力高效干预 。

05 患者审核:分级质控,协同推进

建立分级审核机制,护理管理者可深度核查患者信息,从压力性损伤评估准确性、上报规范性到病情记录完整性,实现全维度质控。

审核流程中,支持一键发起会诊,打破部门壁垒。当发现压力性损伤评估存疑、复杂案例需多学科协同时,快速联动伤口造口专科、外科等资源,推动多团队协同介入,构建“评估 - 审核 - 会诊”连贯工作流程,保障压力性损伤管理质量。

打造标准化会诊流程引擎,覆盖“申请 - 审核 - 接收 - 确认 - 记录”全环节。压力性损伤审核触发会诊后,系统自动流转任务,清晰分配各角色权责。通过数字化流程替代传统线下沟通,实现多学科团队信息实时互通,让复杂压力性损伤案例的协同救治更高效、更规范,构建会诊管理完整闭环。

07 跟踪评价:持续质控,长效改进

围绕压力性损伤上报全周期,建立“闭环管理 + 持续评价”机制。对压力性损伤转归过程实施动态追踪,覆盖学组、学科、护理部多层级管理视角。系统自动抓取压力性损伤转归数据,从损伤愈合进度、护理措施执行效果,到不同科室、不同分期压力性损伤的管理质量,进行持续性评价分析。

08 统计分析:数据赋能,决策支持

深度挖掘压力性损伤管理数据价值,构建多维度统计分析模型。覆盖科室上报情况汇总、转归数据统计、部位治愈率分析,通过可视化图表、动态数据看板,直观呈现压力性损伤管理整体态势,为护理部宏观决策提供数据依据。

01 医院层级革新

对护理人员:减少重复录入与数据整理,将更多时间投入临床护理;实时查看科室压力性损伤动态,精准定位高风险患者,避免相关不良事件发生。

对医务人员:统筹全院压力性损伤会诊资源,通过系统数据复盘优化护理方案。

对管理人员:获取全院压力性损伤管理大数据,为质量改进提供决策支撑。

缩短护理周期:通过精准跟踪与及时干预,压力性损伤愈合时间大幅缩短。

降低经济负担:减少住院时间延长和压力性损伤恶化导致的额外治疗费用。

提升护理体验:标准化护理流程与个性化干预结合,减轻患者疼痛,提升压力性损伤患者对护理服务的好评率。

护加加压力性损伤精细化管理系统以“全周期跟踪、流程闭环、智能协同”为核心,破解传统管理的效率与质量瓶颈,在老龄化加剧、护理质量要求攀升的当下,助力医疗机构实现压力性损伤管理的精准预防、精准干预、精准评价,为患者筑起更坚实的护理安全防线。